Nel paese dove ai muri è proibito ironizzare

Nel paese dove ai muri è proibito ironizzare

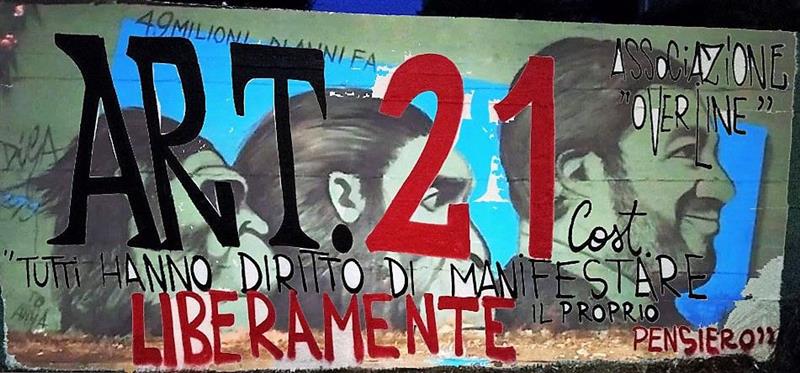

C’era una volta un muro che aveva osato fare dell’ironia in un paese serio e austero. Le autorità e la pubblica opinione domandarono, in chiave retorica, di metterlo a tacere. E si sa, in un paese civile, basta chiedere per essere accontentati. Ma è doveroso, quanto inutile, precisare: dipende sempre da chi e da dove arriva la richiesta. Si trattava di un paese evoluto, pertanto certe anticaglie, certi classicismi, certi atteggiamenti ‘licenziosi’ e satirici, li avevano superati da tempo. Non si era mica nella Grecia di Demostene e delle sue “filippiche”, di Aristofane e della sua teatrale commedia. Né nell’antica Roma di Cicerone e di catilinarie, della satira di Varrone fino all’Apokolokyntosis di Seneca. Non si era mica nei cunicoli oscuri del Medioevo, in quelle bolge dantesche in cui il Sommo poeta osa ‘condannare’ alle pene dell’Inferno, papi e imperatori, finanche a pungolare, con ironia, Bonifacio VIII, papa, ancora in vita, al suo tempo. E non si era mica in pieno Rinascimento a scagliare pasquinate o irriverenze alla stregua di Pietro Aretino, quando finanche le colonne e le statue ironizzavano. Ormai ci si era evoluti e lasciati alle spalle le invettive degli illuministi e di un certo romanticismo risorgimentale. Lontani dalle sferzate ben più dirette dell’Alfieri contro principi e tiranni. Lontani dal favoleggiare arguto di Trilussa ai tempi del Fascismo. Lontani o troppo vicini alla satira grottesca di Ennio Flaiano, ai tempi della neonata Repubblica italiana, la quale ancora credeva nella libertà di espressione, da sancire: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente – si legge nell’Art. 21 – il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.” Ma, a quanto pare, l’arte sì: è soggetta ad autorizzazioni e censure, nel nome dello stesso articolo 21, su sollecitazione di chi dovrebbe rappresentare la cultura accademica. Questa sì che è cinica ironia, da fare impallidire Diogene di Sinope. Ma tutto questo accadeva in un paese evoluto, e la sua conseguita serietà nell’affrontare la sfera sociale ne rappresentava il suo grado di civiltà. Dall’ironia socratica al comico bergsoniano, passando per un certo umorismo pirandelliano, ci si poteva ormai vantare di aver superato certe “licenziosità” dei propri avi, al fine di edificare una società sentimentalmente seria. Bergson, inutilmente, sostenne che “il comico [l’ironia, la satira, etc.] esige dunque, per produrre tutto il suo effetto, qualcosa come una anestesia momentanea del cuore. Esso si rivolge all’intelligenza pura”. Ecco, fuor di metafora, credo che sia evidente ora il motivo per cui siamo incapaci di ironizzare, di ridere, di comprendere una certa satira da ‘muri’: tra pancia e cuore, “l’intelligenza pura” è ormai in esilio con i troppi cervelli in fuga.

Ironia a parte, Bergson ci ricorda che “Per comprendere il riso, bisogna ricollocarlo nel suo ambiente naturale, che è la società, bisogna soprattutto determinarne la funzione utile, che è una funzione sociale. […] Il riso deve rispondere ad alcune esigenze della vita in comune. Il riso [l’ironia, la satira] deve avere un significato sociale”. La satira, l’ironia, l’umorismo, il comico… il riso ci impone di sospendere le emozioni private e i propri individualismi, stimolati da egoismi e necessità, per lasciare spazio all’intelligenza pura, a una critica collettiva. Esso è necessario per comprendere e correggere certe derive sociali, che mettono a rischio “la vita comune”. Scrive ancora il filosofo francese: “Esso esprime dunque una imperfezione individuale o collettiva che richiede la correzione immediata. Il riso è questa correzione stessa. Il riso è un certo gesto sociale, che sottolinea e reprime una certa distrazione speciale degli uomini e degli eventi”. L’umorismo ci aiuta a correggere i nostri difetti, privati e comuni, ci migliora: la naturale evoluzione della Specie richiede ironia, che altro non è che “intelligenza pura”. Non posso non concludere che con le parole di Leopardi – sublime poeta che ha dovuto portarsi la croce addosso del pessimismo, affibbiatogli dai una seriosa e ‘patetica’ critica –, il quale, nonostante avesse ben poco da ridere, osò scrivere nello Zibaldone: “Ridete franco e forte, sopra qualunque cosa, anche innocentissima, con una o due persone, in un caffè, in una conversazione, in via: tutti quelli che vi sentiranno o vedranno rider così, vi rivolgeranno gli occhi, vi guarderanno con rispetto, se parlavano, taceranno, resteranno come mortificati, non ardiranno mai rider di voi, se prima vi guardavano baldanzosi o superbi, perderanno tutta la loro baldanza e superbia verso di voi. In fine il semplice rider alto vi dà una decisa superiorità sopra tutti gli astanti o circostanti, senza eccezione. Terribile ed awful è la potenza del riso: chi ha il coraggio di ridere, è padrone degli altri, come chi ha il coraggio di morire.” Il coraggio di ridere e morire sono prerogative di una società libera ed evoluta.

Gerardo Magliacano

.jpg)